期間延長そもそも

今年は早くから確定申告期間の1か月延長となり、分散というよりそれによってだらけているような気もする。つまり、やるひとはやるし、やらない人はやらない。夏休みの宿題を思い出してほしい。コンスタントにやる人、一気に早くから終わらせる人、最後の駆け込みの人。要は行動は同じなのだ。それが1か月スライドしただけ。だから今回、延長はすべきではなかったように思う。そもそも所得税は3月15日まで、消費税は3月31日までという期間設定。これを所得税を31日までにするだけでだいぶ違う。予算の関係はあるのだろうが、量が多い分、やはり期間は最初から考えたほうがいい。コロナ以前の問題である。長くこの仕事をやっているが、同じ時期にfixで行動を制限されるのは、人生の時間のロスというか、機会損失するときもあるだろう。いずれにしても、コロナを機会に所得税申告の期間は再考を促したい。

大学で会計学を

来年度から中国学園大学で会計学を教えることになった。非常勤講師の依頼書も来たので、オープンにしていいだろう。学生のレベルがわからないのもあるので、正直始まってみないとわからない。上方修正したり、下方修正したり、試行錯誤で進めたいと思っている。会計のあれこれ、教科書も目を通しているが、いい伝え方をできるように頑張りたいと思う。博士号というのはいい区切りだったように思う。この前は、僕の博士号取得でとうとう火がついて、頑張ったよって、博士号取得の連絡をいただいた先生もいた。こうしていい関係の有機的連鎖があるといいなと思うところだ。

留学を考えていたころ

在京時の話である。何とか留学をできないかと考えたころ、日本語を外国語として教える、つまり、日本語教師をやればいいのではないかと思いつき、日本語教師養成講座 に通った。調べると、当時は日本語ブームであり、時流は国際化、日本語教師の需要は高かった。今、また日本語ブームのようだ。ひょんなことで、日本語学校の設立のお手伝いをしているが、昔のことが生きることがあるもんだなとしみじみ思う。だいぶ前にブログにも書いたとおりである。かなり具体的な学校設立の動きとなり、楽しみである。どうも日本語教師の教壇にもお声がかかっており、この前、教員調書も出したところだ。少しずつ人生が変わってきている実感がある。さあ、始めよう!新しい人生!

ようやく自分の確定申告提出

今年もひと月、確定申告時期が延長になったが、自分のことが終わらないのはどうも気になって仕方がなかった。例年でいうと、2月には終えていたことが今年は3月にずれ込んだわけだから、昨年よりバタバタしているのか。去年は忙しくて、記憶さえない。ブログでも書いていないはずだ。こうした意味では今年のほうがゆとりがあるのかもしれないが、それでも忙しいなというのは思うこと。年々歳をとっていることも起因しているだろう。考えてみると、事務所に来所者が多い気がするので、事務時間が減る(時間を割く)というのは大きいかもしれない。それにしても、今年も出せてほっとした。扶養控除が小さい時期になくなっているのはかなり痛い。この国は、子育て世代には厳しいと思う。もっと支援も考えるべきだろう、子供は宝。もう一人ほしいが、さすがに3人でも厳しい中、無理かなと思うところ。そんな家族多いのではないかと思う。

会計を伝える

ラジオを始めてから、6か月。様々な方をお呼びしてきたが、今回は、福岡大学の飛田努先生 をお呼びした。研究も一緒したことあるし、博士論文にはこの先生なしでは完成することはなかった。先生との思い出は、研究を通じて、論文を読んだといわれて、内閣府からお話がきたことだ。ベンチャー投資減税が3年から5年へ延長になったと変わったわけだが、その重要な示唆をあいただいたということで、その後少し協力できた。さて、今回、農業と会計というテーマで24分やったわけだが、改めて会計を始める人にとって、躓く点と重要な点と短い時間ではあったが、詰まっていたような気がする。来年から大学で会計学を教える身としては、そこをどう伝えるのか、ここを越えないと会計が理解が進まないんだよなと思いながら、時間を共にできた。やはり大学の先生をお呼びすると、話し慣れている。講義を聞いている気分にもなったが、改めて農業会計の面白さも感じる時間となった。コロナでなかなか会えないが、今年は飛田先生ともお会いしたいと思う。

コマツの管理会計

また高尚な書籍をいただいた。学術書はやはり時間がないと読めない。確定申告が明けたら、読もうと思うが、丹念にコマツの経営、とりわけ管理会計に着目して、ヒアリング等をすすめて編纂された学術書。管理会計は、比較的実例や実務研究がさかんになっているが、やはり大規模(どこまでの規模を大規模というのか)なところを取り上げることが多い。小規模、中小企業は未分化の中にあり、研究としてはこちらを対象としたほうが個人的には関心がある。ただし、大規模は研究がしやすい一方、レッドオーシャンの研究領域なので、新たな知見を導出するのもまた大変なことではある。いずれにしても、まだ読んでいないので、それからにしよう。ありがたく感謝を込めて、この書籍をご紹介しておきたい。

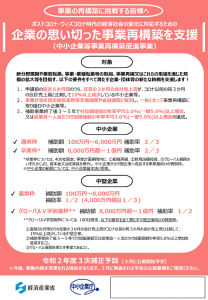

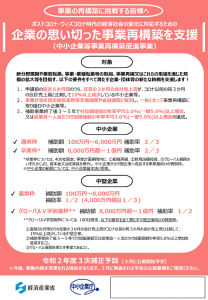

事業再構築

3次補正の目玉である事業再構築の補助金。この話は毎日のようにしている気がする。通常のものでも100万円から6000万円の補助が受けられる大型ものである。しかしながら、活用イメージをみると、「思い切った」事業再構築を支援といいながら、内容はそうでもない感じがする。たぶん殺到する案件になると思う。補助金などの申請は、通るに越したことはないが、事業の見直しという点で僕はいいと思っている。ただ経営者が書くべきで、それを専門家が添削する形がいい。人任せではやはり血液にならないからだ。経営環境はさらに厳しくなる。こうした前向きな補助金もぜひ活用をすすめたいと思う。

もう8年が経過している

過去に住んでいる町の選挙に出たことがある。自分自身ではトップ当選するだろうと思っていたが、そう甘くない。落選。たった一人しか落ちない選挙で負けた。今でも選挙に出てくれと言われることがある。河井問題があってから、殊更声が大きくなってきたが、結論的には選挙には出ない。過去のブログでも記載した通り、8年前に審判を受けたので、僕をもっと必要としてくれる場所で、社会貢献はしたいと思っている。選挙に負けたことは今ではよかったように思う。野心もかなりあったが、民意で負けたんだから、民意で選んだ人を支援してあげてほしい。お金をもらった人を支援したのかもしれない。それも自分で投じた1票。これは紛れもない事実である。統一地方選が近づいているが、僕は出ないので公言をしておきたい。すべての候補者に敬意を払う。ぜひ悔いのない戦いをしてほしい、そしてよりよい社会の実現のために、働いていただきたい。

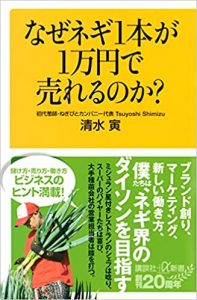

最近の読書

読書をするのもかなり鈍化している。時間がなかなかない。それでも読んでいないことはない。ネギ農家から紹介されたのがこの本。よく売れている書籍のようだ。素人から農家へ転身し、体験をもとに農業と向き合って、農業ビジネスで考えたことを述べられている。表現は違えど、共感することや、こう伝えればより人に伝わるのではないかなと思うことなど、勉強になった。読みやすい本なので、ぜひ手に取ってほしいと思う。6次産業のことも書かれているが、6次産業の違和感は全くその通り。僕もかつて6次産業の支援をしていたが、結局のところ、成功例が少ない。レッドオーシャンの世界には新たな敵がいるものだ。取り組み自体は否定はしないが、かなりの戦略や覚悟など用意すべきだろう。僕には6次産業を支援し、成功させるだけの能力はない。ただ自分の持つ領域や器の中で勝負していくことを考えていこうとする支援、伴走はできると思う。ここに活路があるような気がしてならない。今日の読書から紹介をしておきたい。

時の流れ

早いものである。1年前、博士号の最終面接の日である。前日に大学の図書館で勉強して、望んだ。農大は論文だけを出しただけの学校といえば、そうかもしれないが、1.5か月の一度くらい通っていたので、殊更思い出がある。収穫祭(学園祭)の準備時期に紹介をしていただき、春夏秋冬。数年経過したが、ようやくこぎつけた日。父の死去から事務所の再編からとかく忙しく、てんやわんや。しかもコロナが始まった時期であったし、指導教官の退官など、もう時間がないというギリギリのタイミングであった。去年のこの時期の記憶がとんとない。学術研究もほんと出来ていないし、自分に余裕がなくなっている。時間の使い方の悪さも起因していると思うが、ちょっとずつでもやっていかなければと思うものだ。論文を書かなくなると、書けなくなる。その恐怖はあるが、学術研究でも僕にとって、「残された課題」があるので、それは少なくともクリアしたい。あと学位記を目の前で授与をされてみたい。過去、すべて授与は後日しか経験がない。歳をとって、1度くらいは経験したいイベントかもしれない。コロナも1年以上、続いているのかと改めて思うことでもある。