「良心」をもとに

フリマアプリでの米の販売を禁止という記事を見かけた。健全な取引ならいいが、転売による過度な価格競争は望ましくない。しかし、農家が直販し、販売チャネルとして活用していることを考えると、通常取引をしていた者が割を食う。現代はどうも「良心」というところの心の習慣が侵されている。法でなんでもかんでも縛るのはどうかと思うのだが、そうでもしないと歯止めが効かない。この点で言えば寂しい。それにしても、コメの取引は異常。コメはどこへ消えたのか・・・、う~んという今日この頃。

フリマアプリでの米の販売を禁止という記事を見かけた。健全な取引ならいいが、転売による過度な価格競争は望ましくない。しかし、農家が直販し、販売チャネルとして活用していることを考えると、通常取引をしていた者が割を食う。現代はどうも「良心」というところの心の習慣が侵されている。法でなんでもかんでも縛るのはどうかと思うのだが、そうでもしないと歯止めが効かない。この点で言えば寂しい。それにしても、コメの取引は異常。コメはどこへ消えたのか・・・、う~んという今日この頃。

用事あって、農業現場へ。今年の田植も終わり、田園に苗が並ぶ。今年はどうなりますかね?と聞くと、まだわからんよ、そう天候不順な今でもあるし、さすがに田植したばかりではわからない。が、主食であるコメ騒動が起きている今、この「めぐみ」を頂ける喜びを再認識しなければならない。去年と比べて、コメは二倍に価格は跳ね上がっている。消費者には痛いかもしれないが、生産者は営農継続ができるような適正に土壌を作るいいチャンス。そして脳と食への啓蒙も必要。田んぼを見ながら、今の農業を考える。

随意契約の備蓄米が店舗に並び出し、長蛇の列をなしているようだ。臨時対応としては、手に取りやすい価格で流通することから評価できる。ただし、生産者のことを踏まえ、今回特例といった措置であることを周知すべきと思うが、今日の日本農業新聞で気になる記事。随意契約の備蓄米は地域差があり、関東に4割、東北、中四国は少ないようである。人口構成で多少仕方ないところはあるにせよ、関東は37パーセント、東北、中国5パーセント、四国4パーセントとかなり違うわけで、これがどこまで皆さんに行きわたるのか、そういった問題を指摘していた。根本の農業が抱える問題はあるが、今回の緊急措置を踏まえるのならば、公平に皆さんにまわるようにと思うところ。転売などはもってのほかである。

ランチに行って、米国産のお米を使用していると表記があった。オムライスなので、写真では見れないが、たしかにコメの粒も違う。味がついているので、さほどわからないが、コメの甘みがやはりない気がする。背に腹は代えられないのか。確かに原材料が高騰、コメ不足の中、今後、輸入米は増えると思う。そうすると、コメ農家の離農は増える可能性はあるし、そもそもが農業の生産人口は減少しているのである。人口減、高齢化も当然であるが、「米国産」のコメが悪いわけではないが、これから目にすることが増えるのではないかと思う風景であった。

異様なコメの価格になっている。農家のことを考えると、米価がある程度上がらずで来ていたので、それなりの価格でないと農業の継続できないのもよくわかるが、消費者サイドに立つと、一気に米価が上がっているので、家計も相当応えている。それにしても、本当にコメがないのだろうか。どこかが抱えているのか、国外への輸出など、ここまで米騒動になるのも腑に落ちないところはある。今、農業のことを国民の皆さんに理解していただくいい機会と思う。農業構造のこと、担い手はどうなの?などなど、もっとメディアも取り上げていいのではないかと思う次第。

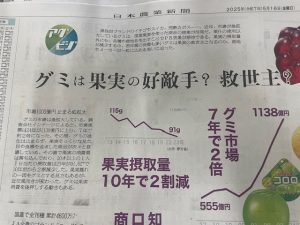

5月16日の日本農業新聞では、6次産業化の市場が2.2兆円、過去最高のようだ。ただし、コロナ後の回復、物価上昇というところもあるが、少し傾向が変わりつつあるのか。それもあるが、同日、グミ市場の記事も拝見した。グミは果実のライバルなのか、メシアなのか・・・。人の嗜好も変わってきているのだろう。かつて規格外の野菜をつかったベジアイスに取り組んだ。規格外はどうしても農業生産では出てくるので、この活用は考えもの。グミ市場は伸びるのならそれもありか・・・、農業がやっぱり面白い?

玉ねぎをさっき抜いてきたと農家さんの差し入れで、鉄板で焼いてもらう。ずばり美味い!青い方まで玉ねぎの部分を食べたことがなかったので、しっかり味もあって美味いんだということが知る。知らないことだらけだなと改めて思うものである。農家の生産人口も減少傾向。コメ、野菜の高騰も叫ばれる中、こうして美味しくいただけるのは。暑い日も寒い日も一生懸命育ててくれた農家さんあってである。農業は経済合理性だけでは図れない。こういう些細な幸せから学ぶことであった。

農業分野を見ると、恒常的な農業補助金の存在があり、常に向き合うことになる。補助金は何故、必要なのか。農業で言えば、保護産業であるからなのか、いろんなことが想定されるが、補助金の闇は深い。補助金のことも昔から気になるところで、多少文献をそろえているので、ようやく読んで見た。新書なのに、なかなか読めなかったというのも優先順位を付けたからで、これからは本も幅広く読めるだろうと思う。論文を書くにしても、論点や骨格がいかに構成するのか。そんなことも思いながら、やはり論文をどう書くかを考えてしまうのは職業病なのだろうか。

東京農業大学で博士(農業経済学)の学位を頂いているが、実のところ、農業経済学自体を学んだことがない。確かに農業会計学は農業経済学の一端に位置づけられる学問であるにせよ、やはり知らないのもどうか。今回の博士が終わったらと思い、この分野も学びだした。学ぶことが多く、意外に忙しい・・・。さて農業経済学であるが、この本も経済学からスタートし、経済学が農業へつながる道程を示しながら、講義風に書かれている。幸い、今時である。YouTube講義もあるようなので、いったんすべて読み終えたらチャレンジしたいと思う。知らないことばかり、浅学であることは間違いないのだ。

退職自衛官の就農促進もいいが、退職してからでは年齢的には高齢からスタートになる。一つのアイデア、選択肢としてはいいと思うが、自衛官時代に2年だけ農業研修でいわば強制的に収納をするというのも手ではないか。OJTにもなるのかもしれないが、大胆にやらないと農業生産人口は上がらない。昔、ある講演会で学生が提案した。韓国のように徴兵制ではないが、徴農制のようなものを導入するといいのではという意見。これも一つ手である。衣食住の根幹にある「農」を正面から全国民が受け止めるのもありといえばあり。農大校の授業料免除も書かれているが、農業をもう少し真剣に考えないと、担い手はいなくなる。

セミナー・講演会のご依頼は

こちらから受け付けております。