読書を通じて

平積みになっている書籍を読む機会は少ない。専門書を読むことが多いのもあるが、本屋では流行を眺める程度。少し前の書籍だが、ふっと手に取り購入した。ネットでこの人の記事を読んだ記憶があり、興味深かった。よくある自己啓発だが、やはりできる人の習慣は、当たり前のことを継続できること、特殊な考えで様式、行動ではない。しかし、ああそうだなこうだなと思うこともあり、参考になるものである。古典ではないので、何度も読み直すことはないかもしれないが、自己啓発本は置いておくと、あの部分にあんなことを書いていたなと思うこともしばしば。たまには読むといいですよ、この手の本は。

最高の結果を出す

この手の書籍は読みたくなる。効率的に成果を出す人は何か勉強法においても優れたものがあり、ヒントがあるのではないかと思うからだ。概ねどの人も同じようなことは書いているが、やはり書き方、伝え方ひとつで響くものもあったり、届かないものもあったりする。ノウハウはあるにせよ、勉強する癖、習慣化することはとても大事だと思う、この手の本ばかり読んで、受験にしても資格にしても取り組まないと損である。僕もいろいろ思うこともあるが、自分に得意技を作るには、何かのキャリアが必要になる。

最初の一歩

放送大学は素晴らしい。何か学術的に「?」があると、導入の勉強に適したテキストがあることが多い。入り口を探すときには、結構、放送大学テキストを探す。その上、テレビやラジオで勉強もできるので、よくわからない場合はそれに頼ることができる。少し法律を学びたいと思い、手掛かりを探した。法律は読むが、本当にその読み方、解釈でいいのかと思うこともあるので、一度体系的に学びたいと思っていた。非常によく整理されたテキストで、これはいい。そんなこんなで法律も少し勉強しているのだが、やはり新しいことを知るのである。ああ、浅学の自分を思い知る。

1割引説

会計学がご専門の榊原先生の著書。新刊をフォローしているわけではないが、見かけると購入して読んでいる。50歳も近くなってきているので、数字の呪縛が結構あって、50歳というワードは敏感である。株式投資の話であるが、52-57頁に人生計画の妙手として、1割引説と題し、まとめている。たとえば、50代の10年間を生き方を考えるのは、50歳の1割引の45歳前後のタイミングであるというように、1割引いた年齢で人生を考えることである。確かに平等なはずの時間だが、歳をとるにつれてとにかく早いのである。なので、1割引くらいの年齢で先の人生を考えるのはいいのではないか。人生設計における「投資」をどうするのか、テクニカルなことも含めてご興味ある方は読んでみるといいのでは?

人文科学の軽視

社会人になって思うことは、教養のあるなしの大きさを感じることがある。人間の幅、薄さを露呈することになるし、人の深みを感じなくなる。すべて勉強ができる、できないという視座で判断するつもりはないが、やはりわかるものである。この本は国語の可能性の模索をしているが、国語によって、人の心を育てる。すなわち、想像力を育てることになろうかと思う。それがあまりにも軽視されている今、心の余裕やゆとり(ゆとり教育は反対)が少しは必要ではないかと思う。

当分読めなかった書籍

書店で長らく平積みになっている書籍であるが、読みたいなと思いながら読めなかった。自己啓発本はある程度のサイトで読んだ方がいいと思う。それは生きる上でヒントになるし、振り返りにもなるからである。この本は「移動」することで、人生を変えていく方法を示しているが、僕も移動する方である。しかし、住まいは移動していないので、ここは違う。家族を持たないと移動の方がいいと思っている。すべてをいったんオールリセットできるし、変なしがらみもなくなる。兼好法師の言う仮の住まいというのもわからなくもない。違う場所に身を起きて、人生を考える、考えながら動くことも必要。近年は静的に生きてきたので、動的に生きる。ようやく動き始めてきた。年度末、今日で終わり。

文学研究に戻ろうか

終われば何かを始める。キャリアアップではないが、目標やビジョンを持って前へ進む。そう思うわけである。農業の3部作というのも面白いと思い始めたが、せっかく文学もしっかりやってきた身としては、何か結実させたい気もある。最近、悩み気味である。いままでやってきたことをゼロにすることがもったいないとかいう小さなことは思わないが、人生を楽しむには何が心持がいいのか、そんなことを考えている。

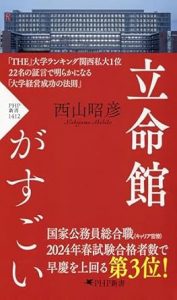

凄くない

立命館出身だけに楽しみに読んで見たが、期待倒れ。何ら立命館がすごいというようにとらえられない。まずもっても、立命館の歴史が全く書かれていない。すなわち、今に至るまでどのように学校が発展してきたのかを知ることで、今が描き出されるはずである。確かに立命館が広域に活躍している大学であることは認めるが、この本によって、立命館はマイナス評価である。書いた本人は文庫にしては厚みのあるものになっているので、自信満々かもしれないが、内容がない。立命館そのものの学力を問われる。そんなこんなでこの本は残念であり、今年読んだ本の中でワーストNO.1である。

読書の秋

国語の世論調査で、月に1冊も本を読まない人が6割超に上ると文化庁が公表した。インターネットやスマホの普及の原因は確かであろうが、あまりにも読書率は低いのではないだろうか。読書は語彙力や思考力、論理力といった人格形成にも大きく寄与するし、情報収集もできる。国語力の養成に影響は計り知れない。うちの子どもでも、スマホ、ゲームなど時間の浪費はすごいものだ。活字離れは昔から言われた事ではあるが、あまりにもこの傾向はよろしくない。本を読むことで、世界も広がるんだけどなと思うが、それに気づかないのかどうなのかと思う話であった。

久し振りに一般書

東京15区の選挙にでている福永弁護士の著書。気になって著書があったので、読んで見た。楽しく読めた。たとえば、P126。「ゆっくり考えて1つを試すより、スピーディーに3つ試す」という件。決め打ちをしないで、動きながら検証するとか、肩書に縛られないとか(P216)、キャリアの連続性を考える必要がない(P219)など、同じようなことを考えているなと思うこともたくさんあった。なぜ選挙に出たのか、わからないが、それぞれの生き方、考え方があるけど、新しいことにチャレンジをし続けたい人なのかなと書籍からも感じることであった。一読をおすすめする。

| クロスメディア・パブリッシング(インプレス) 発売日 : 2019-07-12 |