所有から使用へ

都心では企業ビルの売却が多いと聞く。広島の都心でもそんな話を耳にした。テレワークなど働き方も変わり、コロナで価値観も変わり、所有から使用という価値観の表れか。いや企業の資金繰りという解決策か、真贋はさておき、不動産の売却は続くのではないかと思う。不動産の購入者は誰か。外資系あるいは外国人など日系、日本人ではないケースが多そうだ。日本の不動産は有望なのか。不動産をどう捉えればいいのか。インフレに強いとか、生涯年金の位置づけなど個人の不動産は確かにそうだろう。企業ビルはどうか。これから地方へ人材が分散されるのなら、企業の抱える大きなビルはいらない。コワーキングスペースで十分といえるのではないか。不動産の所有も維持費もかかる。個人は相続も考える事案となる。生き方も含め、不動産は我々に問題提起しているような気がしてならない。

注目のファンド

パートナーをやっているミュージックセキュリティーズのファンドの中で、今回、しなの鉄道のファンド が募集している(写真はしなの鉄道ではありません)。息子の影響もあって、鉄道はどうも気になる。気になるとはいえ、このファンドの中身である。観光列車のろくもんで知られているしなの鉄道であるが、今回、鉄道車両の購入費を集めるファンドを組成するようだ。特典をみても、鉄道ファンにはたまらないのではないか。鉄道のファンドは組成しやすいと思う。たぶん乗車数を割り出して、料金を計算し、収支計算しているものと思うが、鉄道車両もSDGSのことなど環境に配慮したものを念頭に置くと、さらに費用もかさむと思われる。しかし、僕から見てもいいファンド組成と思っている。是非、参画したいと考えている。

迷走する対応

全国初のケースとして、広島市が緊急事態宣言が出て、それぞれが思いは別にして動き始めたという矢先、2日後、該当しないと。そこには至っていないという。西村大臣の会見では調整すると言っていたが、これはいつから始め、いつ一応の終わりにするのかという期間の問題と思っていた。周辺市町は対応がない不満や、業種の偏りという不公平感など、別問題をどう対処していくのかという次のステージの問題と思っていただけに、今回の決定はよくわからない。会見でいうべきではなかったし、ただ混乱しただけだ。悪夢の民主党政権と揶揄したが、今の自民党はどうなのか。政治不信が強まる今、もう少し真摯な対応をしてほしいものだ。

最初で躓かないように

来年度から大学で非常勤ながら「会計学入門」という講座を受け持つことになった。前期、別の先生が教える簿記入門という講座を受けての後期のコマとなる。簿記であれば、簿記3級のテキストを題材に講義を展開をよくしているようであるが、資格予備校ではないし、大学という位置づけを考えると果たしてどうか。今回の僕の担当では、写真にあるテキストを使う。古い教科書になるが、他は色々見たがとんといいものがない。大学の先生方はどうやって会計を教えているのだろうか。不思議でいけない。これを下敷きに、補足を加え進める。この教科書は会計の基本のフレームワークの理解に適している。要点が書き込みで学べるようになっており、僕が見た中では一番いい教科書であると思う。今年は大学での本格的な教壇DEBUT という新たなステージが用意されたので、しっかりやっていかないと戒めている。会計の入門テキストはどこかで執筆する必要性があるような気がする。

管理会計とは?

県立広島大学の足立洋先生より謹呈本を頂いた。共同研究もやったこともある。なかなか忙しくなって、ジョイントできないが、足立先生には研究の方法という観点で僕には影響は大きかった。最初が論文ではぐらついてしまうようで、その点、手続き面は参考になるものばかりだった。博士論文でも迷惑をかけた一人である。そういう思いでもあって、目次をみてぱらっと見たときに、4章に目が行ってしまった。過去に紀要等で取り上げられた論文もあったので、改めて読むこととしたい。それにしても、一つの書籍を書き上げるのは大変な作業である。書いたからと言って読んでいただける方はどれだけいるのか、埋没する書籍もたくさんある。しかし、学術書は古くなってもどこかで役立つ気がする。学者の世界では。管理会計の方に寄り気味の自分であるが、足立先生にご指導をいただきながら、研鑽したい。年下であるが、能力的には雲泥の差がある。僕のこれまでの努力不足と言えよう。閑話休題。管理会計を学ぶ方には目を通して欲しい一冊である。

IT戦略もどうすればいいのだろう

この前、東広島に講演に来られて、行く段取りをしていたが、急な予定で行けなくなってしまった。本も読んでいたし、実際聞いてみたかったのだが、PRの仕方はほんと考える。デジタル化は必須の流れ、この中で自社のPRをどうするのか、ほんと悩みはつきない。しかし、これだけの時代、僕は危機感を持っているが、実際はそうでもないのかと思うほど、のほほんとしている人も多い。幸せなんだろうと思ってみている。うさぎと亀の話ではないが、僕は亀である。今、力を蓄える。閑話休題。この書籍、フェイスブックを強く推していた。気軽に読める本なので、手に取って欲しい。最後に読者特典もあるので、役立つと思う。事業者の皆様にいいヒントになるのではないかと思う。#0円PR

消費者の使い方

電子マネーがさかんになって、さらにコロナ渦中では、非接触型ということで、利用は増えているように思う。職場の東広島でもペイペイ利用で、20%還元など消費喚起もある。キャンペーンごとにいろんな種類の電子マネーを使い分けることで、ポイント還元がいいものを利用するなど、消費者にとっては気になるところであろう。今日、がっかりしたことと言えば、東広島でランチをしたが、ペイペイで払おうとしたら、3000円からしか利用できないという。目立たないように記載しているが、入り口にはステッカーをはって、ペイペイが使えるとアナウンスしている。確かに資金還元に少し時間を要するが、これなら最初から利用しなかった。970円の昼食であったが、約200円戻ってくる。つまり、約800円でランチをしようと思い、はいったわけだが、この点裏切られた。消費喚起の意味が違う。これなら導入すべきではない。消費者も使い方を考えるのだから、少し考えてほしいものだ。飲食店の資金繰りが極めて厳しいのかもしれないが・・・。

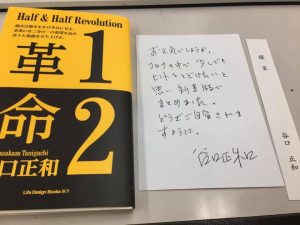

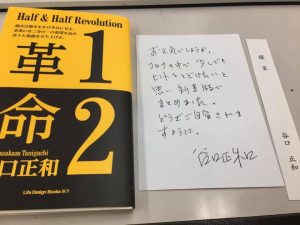

1/2革命

ありがたいことに立命館大学院のときの先生である谷口先生より謹呈をいただいた。過去の捨象、現在の創造。昔あった美しい「過去」からの脱皮から新しい価値創造へ。おなか一杯の過去ではなく、半分の現在。その中でクリエイトすること。現代に生きる意味を問っているように思う。農業でちょっと前に「半農半X」という考えが普及し始めているが、半分は違う「X」という考えも何か通じるところがある気がする。がっつり一つにしがみつくというのは、現代にそぐわないような気がする。新書で読みやすいと思うので、是非読んでいただきたいと思う次第。

| ライフデザインブックス / 株式会社 ジャパンライフデザインシステムズ 発売日 : 2020-11-22 |

熱狂の大統領選挙

他国の大統領選挙にもかかわらず、日本でも盛り上がったような気がする。アメリカの人たちの熱量には頭が下がる一方、日本自国の選挙の盛り上げのなさを考えると恥じるところでもある。開票がすべて済んでいるにもかかわらず、未だすっきりしていないところもあるが、その是非は意見を避けるが、それにもしても、これくらい日本も自分たちの国に関心を持つべきと思える。ニュースをみても、国会会期中にもかかわらず、アメリカの件が多くを占め、コロナ関連である。国会の様子は学術会議のことだろうか。そう取り上げられているわけではない。政治の向き合い方は考えるべきではないだろうかと思うところだ。

大都市の在り方

先日、大阪都構想の選挙、2回目の審判が出た。否決。個人的には大賛成だっただけにとても残念である。神奈川県や福岡県など、たくさん同じような問題をはらんでいるだけに大阪がフロントランナー的役割を担い、統治機構を変える。かなり期待をしていた。大阪は特に西の中心、副都心的役割を担うべきで、この選挙は改革への第一歩だったように思う。維新の2トップがうまく連携しているのもあって、二重行政の問題も見えにくくなったと思う。それに加え、住民サービスの低下というが、どうなればよくてどうなれば悪いのかもあいまいなど、説明が不十分、その点わかりにくかったのかなと思える。今回の結果はとても残念で仕方ない。しかしながら、民主主義。民意として受け止めないといけないのだろうが、これからこのままでいいはずがないと思うのだが、どうだろうと思うところだ。