学会も授業もオンライン

幼稚園や小学校もうちの子供らは普通に通学しているのに、大学関係は、オンラインということになっている(一部、対面もあるそうだが)。学会もいい加減、対面開催をしてほしいのだが、それも叶わずで、やる気が削がれる。確か緊急事態宣言なども出ているが、動かないと何もおこならないし、進まない。是非、考え直してほしい。会費を徴収し、その対価となる冊子が年に一度、届くが、それをやることで事が済ませてしまう。学会の意味もなくなってきているような気もする。どうお考えなのか、幹部に聞いてみたい案件だ。

酔いが回れば、経済も回る

本はとかく気になるものがあれば、基本購入している。そういう買い方をするので、とかく本は溜まり、どんどん増える一方。制御すればいいものの・・・。最近、気になって買った本。お酒の作り方から、ビール、日本酒などなど蘊蓄が書いてある。とても面白い!本を読む時間も限られているので、実務的・学術的に役立つ本ばかり読みがちであるが、このキャッチコピーとタイトルに惹かれたものだ。やはりいろんなことを学ぶのは必要だし、心のゆとりもできる。久しぶりにいい本に出くわした。紹介をしておこう。

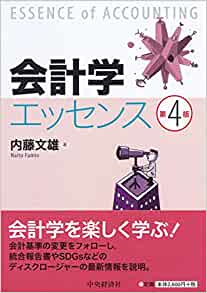

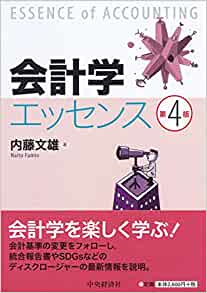

板書で勝負

会計をどう教えるのかという命題に対して、何の教材で教えてますかと聞いたところ、この教科書をご紹介された。購入して読んでみると、板書に使えそうだ。会計初学者には、この教科書は高度かもしれない。平易に書かれているほうだと思うが、それでももう少しと思ってしまう。確かにまとまっているし、いい教科書だ。教科書というのはほんと難しいなと思う。かいつまんでいいところ取りになるのかもしれない。会計の教科書、もう少しいろいろ当たろうと思う。

GW中に仕上げる

博士論文以来、やる気が出ないのが大きかったし、コロナで実業を動かそうと努力していたので、学問の大休憩をしていたが、書評論文を書こうと思い切り、執筆中。先日も話したとおりであるが、8割くらい書けた。もう少しである。普通に論文を書くより難しいかもしれないと感じた。人の論文をじっくり読む機会ではいいのかもしれないが、何かに問題意識をもって、仮説を立て、検証する作業と、書評になると、その人の問題意識を知り、検証がどうなのか、そもそも仮説の立て方が違うのかなど、考えるが、やはり論理の導出の中で、「足りない部分」、説明が欲しい部分に目が行くような気がする。自分のことは棚に上げて、あれこれいうのも性格が悪い気がするが、学問ってそんなもんである。もう少し頑張ろう。あと2日だ、長期休みも。

議論は熱く

久しぶりに論文の執筆を始めた。お世話になった先生の博士論文の書評である。自分の論文では目につかないが、人の論文は目につくところがある。僕も気づかないうちに訓練されてきたんだろうなと改めて気づいた。この部分がいるとかいらないとか、もう少しここを深堀とか、論文を通じて、アイデアが出るものだ。博士論文以来、長い休憩をした。エンジンも確かにかからなかったが、今回、論文を書こうとおもうきっかけになったので、ちょっと書いてみようと思う。粗いかもしれないが、それなりにはなるだろうと思いつつ。楽しんでやりたいと思う。

早いもので半年

毎週木曜日に、夜の0時にYOUTUBE「がんぼチャンネル」を配信している。ビジネス業界とテーマ(会計や労務、法律など)をゲストをお呼びして取り上げている。チャンネル数や再生回数は伸び悩んでいるが、できるだけ継続をしていきたいと思う。即効性のある成果は得られないだろうが、継続をすることで何か変わることもあると考えている。このホームページでもそう、何かの手がかりがあれば、その手掛かりによって世界が広がる。そういう視座でとらえていきたい。内容的に振り返ると、それぞれの業界やゲスト、それなりに面白いものになっていると思う。昨日、言われたが、誰をターゲットにしたチャンネルかが見えにくいといわれたのは、的を得ているだろう。また新たな半年のスタート、今日の0時にUP済なので、過去のを含めてご視聴いただければ甚大である。

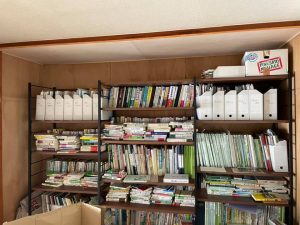

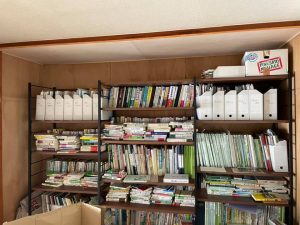

本の整理

長女の部屋を作ることから、実家へ本を移動し、農業や会計系の学術書をこちらに保管。そして勉強部屋として10数年ぶりに復活させ田。文学の書籍は西条へ保管しているが、ひとつのところにはまとまらかった。これでもだいぶ昨年から本は処分したが、それでも量は多い。しかし、研究者の方々はこんな量ではないので、どうしているんだろうかと思うもので、本だけで僕でさえ、2部屋はつぶしている。これを見ると、いろいろ記憶がよみがえることもあるが、何とかならないものかとも思うところ。研究者もどき。やはり本は財産である。

他者の言葉

先日、お世話になっている先生が博士号を取得したので、お祝いをした。僕が博士号を取得した際もお祝いをしてくださったが、今度は僕がお祝いする立場に。足の裏の米粒とはよく言ったもので、なかなか博士号は難度が高い。論文もいただいたので、読んでみた。できれば、書評論文にもしようと思っているが、言いたいことはわかるのだが、一つのワードがどうもしっくり来ず、僕の身体に入ってこない。昨年、友岡先生に言われたことがあるが、簡単に言えば、論文を読んで、ふ~ん、なるほど、と読んで思えば、それでいいと。今、それが明確にわかる。論文って改めて難しいなと思うところ。僕の学力がない可能性も否定はできないが、ちょっと聞いてみよう。思索の森へ入ってしまったなと思うところだ。

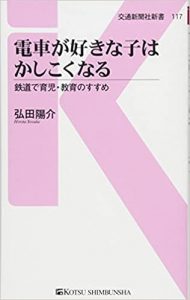

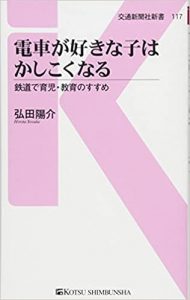

再読

本の整理をしている際に、改めて手に取った。せっかくなので、読み直した。息子の電車好きがあるので、興味深く購入した本である。実際、本で書かれているように、鉄道は認知スキルは高まるのではないかと思う。早くから地理も覚えたし、漢字を覚えたり、いいことの方が多いのではないかと思う。息子に関しては、わからないことは図書館で本を借りたりする、インターネットで調べるなど、探求心も多い。その点は尊敬すべきところである。電車を育児の導入するにしても、その子に関心・興味があるのかどうかは大きいと思う。うちでいえば、結果論。娘は息子にはつられているところはあるが、鉄道への関心はそうでもない。人それぞれか。平易に書かれていて、育児世代には面白いと思うので、ぜひ読んでいただきたいと思う。

農業会計研究室

長女の部屋を作るために、実家にあるもともとある僕の部屋に研究室として蘇らせた。文学は西条へ。農業や会計などの同量の本や文献はこちらになった。故に何かあるたびに、実家へ行かないといけなくなったのがめんどくさいところであるが、娘の気持ちもよくわかるので、部屋が欲しい気持ちは叶えてあげたい。それにしても大変である。本を重さに耐えられるように、修繕し、棚を購入したし、本の移動のために業者にも頼んだしとトホホの出費である。まあ僕も実家なので、気兼ねない場所である。有効に使いたいと思う。2年連続で本の大引っ越しをしているので、もうしたくない。まだ終わりそうにはない、あと数日は要すだろう。