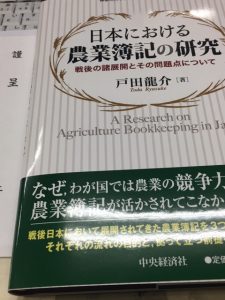

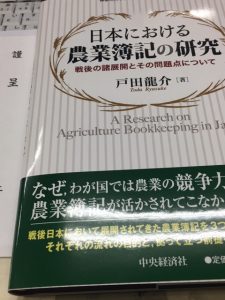

農業簿記から学ぶ

もう5年前になろうか、一緒に農業簿記研究をさせていただいた戸田先生より謹呈を頂いた。財務会計の分野ではあまりヒアリングの手法は使われないが、積極的に活用したことで深みのある論になっている。戸田先生とは、農家のヒアリングも多数同行した。ここで学ぶことはわからないことはわからないと言える姿勢であり、そこから学習をしていけばいいことである。その点、僕は多くのことを学ばさせていただいた。僕もほんと性根を入れないといけない。時はいたずらにすぎる。なかなか時間もとれないのも事実であるが、それを打破していかなければならない。農業会計の研究にまた一つ良書が増えた。

基本が大切である

学術研究に携わってから、欠かせないというか基本的な素養が薄いなと感じるときに読んで勉強する本といえば、放送大学のテキストである。幅広くジャンルや教科を扱っているので、何かしらその該当する分野にあたる。ほんとよくまとまっているなと放送大学のテキストは感じる。そこから拡張したり、立ち戻ったり、様々な観点で考察を深めるのだが、これは大学生にもおすすめである。そう考えると、小学校や中学校、高校というところは何がいいのかと改めて考えてみると、NHKの教科書かもしれない。テレビやラジオで学習できる。巷に手軽に手に入れて触れ合えることをなかなか人は手を伸ばさない。機会損失なんだろうと思える。放送大学には少しかかわってみたいと思うが、今のところかかわれるのなら生徒なんだろう。

昭和32年の書籍発見

ときどき研究書の古本検索したら、ヒットをたまにする。なかなか所有してないものであるが、手に入れることができた。昭和25年の青色申告制度から農業簿記の問題意識がみてとれる。この書籍を読んでわかったのは、GHQの影響は間違いなくある。神奈川大学の戸田先生もよく指摘されていたが、間違いなくそうであろうと確信を得た。当時、一緒していたころ、よくこの問題は言われていたが、さして僕が関心がなかった。関心がなかったが、農業会計の流れや歴史から考えて重要な点であるだろう。書籍はあるときに買わないとなくなってしまう。古い本であったが、農業会計が未分化であるときの貴重なものであるだろう。

ビジネススク-ルは成功の約束手形ではない

かつての僕もビジネススク-ルに通った人間である。何かを変えたいという思いと20代でしか動けないのではないかという切羽つまったところもあった。確かに希望もあったが、ビジネススク-ルを経たからといって、成功のシナリオが描けるのかという安易な思いはなかった。ただ自分がここで踏ん張らないといけないということは常々思っていた。現在は、どうもビジネススク-ルは不況らしい。外国人留学生が多くなったり、ストレ-トマスタ-が多かったりと、定員を充足していないところもあるという。本来の社会人大学院の位置づけから少し遠くなっているようだこれからはだいぶ閉鎖していくものと思われる。それだけニーズも薄れている気がする。僕の行ったときは、2年で360万円の学費であった。決して安くないお金だった。よかったこともわるかったこともある。自分がどうするかであるが、大人の再学習は絶対必要であると思っている。学校の状況が強弱があるようだから、学校選びは慎重の方がいい。

| 著者 : リクルートホールディングス 発売日 : 2016-07-25 |

この時期になると校正と執筆

研究者の世界は政治そのもの。政治をどうハンドリングさせながら、自分の立ち位置を置くのかに終始する。今まではいいものは認めてくれると思っていたが、そうではない。①与党にいること、②迎合すること、この2点が重要。僕はいずれも嫌いであるが、研究の世界にいると、思考を止め、聞いていた方が得策な気がしてきた。諦念である。好き嫌いも左右されれば、どの派閥にいるかどうかと判断される。一匹狼的なものは排除される。気づくのが遅かったが、どう政治的に動くかどうかで決まってしまう。これは中に入らないとわからない。今回、僕にとって与党側の学会に出してみた。修正の指摘はあるが、的確かつ前向きになれるもので、そういう「正しい」ところで、確かな「ベクトル」で突き進むことが、評価に値することがわかった。若いころは勝負の土壌が大好きであったが、無駄な努力だったと思える。こうやって要領よくやっていたら、さぞかし楽に生きれるんだと思ったのは、遅い気付きである。もし研究の世界に行く人がいれば、①と②を徹底したほうが近道である。僕は反発ばかりしているので、与党にどっぷり入れないけど。それだけ研究の世界は不平等なものだ。それはそうだ、教育は不平等だから。

| メディカルレビュー社 発売日 : 2011-03-31 |

沖縄の地から

沖縄の地から

もう5,6年になるが、沖縄国際大学の特別研究員をやらせてもらっている。僕が研究の分野で研究者の皆さんと調査を多くやっていたころに、縁をいただいた。年に1度の紀要に投稿するのだが、沖縄国際大学には感謝しきりだ。出身校でもなければ、大学の存在さえしらなかった。沖縄にかかわってからわかったのは、沖縄の中では、琉球大学、名桜大学の国公立大学、沖縄国際大学は私立大学、この3校が上位校らしい。生徒さんと交わることがないので、学風はよくわからないが、僕にとっては居心地のいい大学である。出身校からはまったく声もかからない。自分に魅力がないのだろう。しかし、こうして沖縄国際大学にかかわることができるのはほんと幸せであり、いつか特別講義とかで呼んでもらえないかと思っている。どこかで沖縄国際大学には恩返しできないだろうかと思う次第。広島の地から遠いので、それがネックだが、年に1度は論文を残していきたい。今回もひとまず何とか脱稿できたので、ほっとしている。

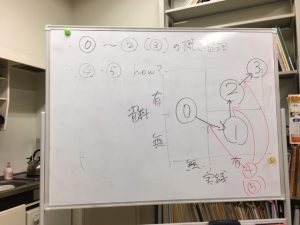

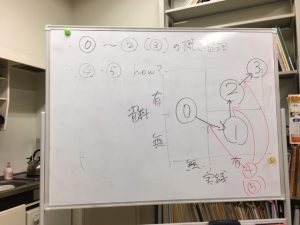

「農」から「食」の研究領域with会計

学術研究も小さなことを除けば、好きなんだと思う。考えることや議論することはもっとやれればいいと思っている。さて問題意識として、かかわりの深い飲食業の会計を掘り下げてみようと考えているが、農から食へ展開して生産者をみたときに、特にその問題を考えてみようと思ったわけである。今回、運がよく研究助成を得ることができた。僕自身は研究協力をしていくことになるが、実際にははじまっているが、具体的に掘り下げるキックオフの打合せである。現在、カテゴリ-がわけて議論しているホワイトボ-ドである。さあ、どういう研究になっていくのか楽しみな展開である。

もういいかなと思うときがある

学術研究をやってると、もうやめようと思うときが多々ある。一番、大きくそう思うのは、形式を整える校正作業である。重箱の隅をつつくようなことばかり言われ、ほんと嫌気がさす。印刷会社にある程度、まかせればいいんじゃないかと思うのだが、印刷会社にも優劣があるのか、裏で何かあるのか知らないが、とかく嫌で仕方ない。できればアルバイトでも雇っても、やってもらいたい作業である。大局的にこうだああだという議論は大歓迎なのだが、校正でああでもないこうでもないといわれると、もういい、やめようと思うことがしばしばある。このように考えると、研究の世界にも不向きなんだろうと思う。とにかくイライラする作業で、これはもうしたくない。

| 著者 : 日本エディタースクール出版部 発売日 : 2007-10 |

論文の提出場所

各大学が研究成果を残していけるように、大学紀要を編纂し、論文を提出できるように冊子にしている。また各学会が学会を報告する場を設け、学会誌という形で研究成果を残せるようにしている。大学の業界では、学会誌の方が研究成果として認められる傾向があるが、よく考えてみたい。紀要を否定することが、自身の所属する大学の評価を低くみており、現在のようにオープンアクセスで公開されている状況から、どちらにも優劣はないのではないか?また紀要であれ、学会誌であれ、研究業界を凌駕できる研究論文はそうはない。このことから学会誌でなくても評価したらどう?と思うところだ。この辺は、固執した大学文化があると思われる。僕にとって、不思議な大学研究者の世界は、一般人には関係ないところだが、学会誌がひとまずいいらしい。学会も政治だからこちらの方が操りやすいのかもしれない。

いつも不思議に思うこと

研究者もどきのことをやって、数年たったが、未だに「学者文化」に慣れないことが多い。その一つに、学会の投稿にまつわることである。いわゆる論文の原稿を渡してから、その納期がないため、ズルズル時間だけ経過して、思い出したかのようにこちらに来て、修正しろという。修正はまだしもそれには極めて短い納期が与えられる。「大学の先生は忙しいが、あなた方は暇でしょ?」とあざ笑われているようだ。学生と同じ扱いというか社会的地位がそうさせるのか、かなりなめられているなと感じがする。毅然とした態度で接していかないとこれは呑まれる。なあなあになる。しかも投稿料を請求される学会なら、また何をやっとるのと思うわけだ。だから真面目に接するのが馬鹿馬鹿しくなることもしばしばである。学者の世界は規制産業だから、その「文化」と「文法」を守らなければいけない。アウトサイダ-の僕は何処へ行く?