非人情の世界

何となく草枕が読み直したくなって、読んでみた。「山路を登りながら、こう考えた」と始まるあの小説である。漱石を読めば、社会がわかるという人もいるが、何となく漱石の言葉から今の僕が抱えている諸問題を打破できるのではないかと思い、何故か草枕から読み直すことにした。旅の宿であった女性を通して、芸術や思想、哲学、文明というものが見えてくるのだが、西洋化への格闘がつぶさに読めてくるわけで、国家権力との向き合い方、思想というのがあらわになっている。感染症の時代になっている今、自分自身でコントロールが何かと難しくなっており、ぐっと考えることが多くなっている。少しずつだが、漱石と再度、向き合ってみようと思っている。何かわかってくるものがあるだろうか。

経済学者VS文学者

かつて漱石を勉強していた時に、お金と文学という形でまとめたいなと思うことがあった。研究書として、ああ、さすがと思ったものはこの本。冒頭にちらっと書いてあるが、たまたま見つけて写真の本を読んでみた。僕の関心をひいたのは、信用創造という経済学のワードから見る、文学の読みというのは面白いなと思う。お金によって人の心が動く、そして生活がかわる、社会が変わる。漱石で言えば、なんといっても、道草を読むとお金の問題と向き合うことになるが、この書籍でも多く取り上げられている。非常に読みやすく面白いと思うので、是非読んでみてほしいなと思う。

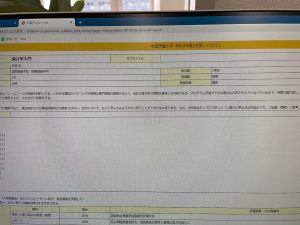

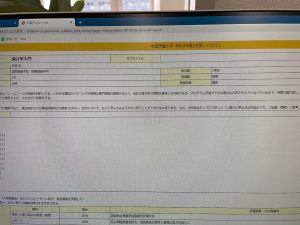

会計学入門

来年も岡山で会計学入門の講義を持たせていただくことになった。広島からの非常勤なので、今年でお役御免かと思っていたが、来年もということで受け持たせていただく。シラバスも入稿を今しがたしたところだ。今年と同様に同じテキストを採用する。いろいろ会計学入門系の教科書は見たけれど、これに勝るものが見当たらない。なかなかねちこいプログラムで書かれているが、やはり習熟のためには仕方ないのではないかと思う。簡単だと思う学生もちらほらいるが、大部分はこのレベルを標準としていた方がいいように思う。どこのレベルで合わせるか難しいが、補足でそれなりには会計を学べるようにはしているつもりなので、そこは学生も安心してほしい。まだ今年の講義は終わっていないが、テキストは十二分に終えることができる。これだけやるだけでもこの知識から応用はきくと思うので、2022年はさらにバージョンアップさせたいと思う。

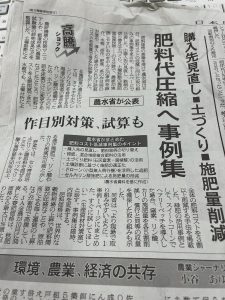

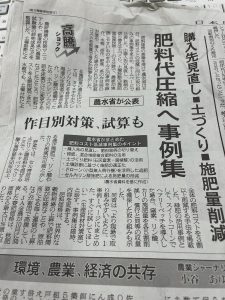

コストの低減事例

今日の日本農業新聞を読んで、さっそくのぞいてみた。僕の目はやはり会計に目がいき、栽培の方ではない。肥料代が下がれば、原価が下がる、利益が増えるといったところであるが、今回のシステムは、①購入先の見直し、②土づくり、③施肥量削減、の三分野でのコスト削減の事例、試算が示されている。こういったものは、実際、よくよく知りたいと思うことだが、なかなか調査ができるところでないと、試算が難しい。農家の皆さんが活用すればいいのになと思うもので、やはり会計屋さんで自分はあるのかなと思うところである。

落花生を掘る

お誘いを受けて、落花生の収穫体験へ。落花生をそもそも広島地方では栽培している農家も少なく、レアな体験と思う。今回は東広島市のイベントも協賛されたもので寄らせていただきましたが、農業体験の中では非常に面白いなと思うものであった。土の中にこんなに落花生が育っているのかという発見もあるし、どうも落花生栽培は手があまりかからない(→他と比べて)ようだし、新たなる地検も得た気がする。産地化を目指して営農されているようだが、これは可能性のある農作物のような気がする。子供らにとってもいい経験になっただろうと思う。

1年続いたラジオ

コロナで何かを変えよう、何かを始めようとして、新たに集まった4人で始まった農業を発信するラジオ。FM東広島から広島FMへ局は移り、ラジオ+YouTubeの形態も変えながら、この9月でフィナーレとなった。個人的にはもう少し反響が欲しかったとも思っているが、ひとまず一回、区切りにしようということになった。廣島農人の活動はこれからも続いていくわけだが、スクール事業など展開を考えている。一つの発信源、一つのスピーカーがなくなるのは寂しい気持ちもあるが、またどこかでかかわっていければと思う。僕にとってもラジオは初挑戦だっただけに、いい経験をさせていただいた。みんな関係者に感謝である。

農業は不確実なのか

ラジオで一緒している廣島農人をメンバーを中心に、今回、セミナーを開催した。コロナ渦は何をやるにしても難しいのは最初の実感。終えてみてやってよかったなと思う。僕が「会計」、そして気象予報士の波田さんが「気象」、スマート化について、近大の樹野先生の講義後に、安芸津町で農家を営む甲斐さんを交えて、シンポジウムを行い、参加者を交えて、いろいろ議論させていただいた。長時間にわたったが、参加者もお付き合いいただき、感謝である。議論しながら「不確実」が少し「確実」になったかな?こうした機会は必要だろうと改めて思う今日この頃。

異常気象と農業

このブログでもセミナーをやる話をちらっとしているが、その中でも農業と気象の話も入れている。気象予報士の波田さんをお招きするわけだが、シンポジウムもあるので、多少なり知識を入れようと購入した。これだけ異常気象が続いていると、農業被害も甚大でかなり問題である。意識が高まっているのも間違いないだろうし、タイムリーな話題とも言える。雲や風など農家が着目しているポイントや春夏秋冬の気象データなど、手軽に読める本なので、ちらっと読んでほしいなと思う。小学生向けにも農業と気象系の本があれば、是非読ませてみたい内容である。最近の読書より。

| 著者 : 農山漁村文化協会 発売日 : 2020-07-06 |

基礎・基本がわかるには

広島県も緊急事態宣言下になり、世の中もまた暗い方向に進んでしまうのか。さすがに慣れてしまった感もあるが、果たしてどうなるんでしょうか?9月4日に農業のセミナーをやることになっているが、大幅な人数削減など手立てをして行う予定。というのも延期をしてもたぶん状況は大幅に変わらない、つまり、どこかで踏ん切らないと事は進まないという判断をしている。久しぶりに農業会計の話をするので、家探しもしながら、あれこれ読み進めている。たぶんこの教科書は一番最初に近いときに購入したもので、あまり農業会計に関する書籍というのは少ないので、貴重なものと思える。高校で使う教科書だが、この辺から見直すと新たな知見を得られることもしばしばである。それにしても、社会がカオスだ!夜明けが見えないのがつらいところだな。

知識のインストール

過去の蓄積もどこかで廃れる。日々、知識や経験をアップデートをして努力を続けないといけない。書籍だけはあれこれ買い込むが、なかなか読める時間が少ないというのも事実。今回はこの教材で学習中。事例があれこれ掲載されているのだが、やはり会計学が専門となると、経営系のものを読むのが少ないのだろう。懐かしいなと思うようなことも多く、やはり触れていかないといけないと再確認している。どの類でも、入門書はどのような専門性を持った人でも振り返るように読むといい。基礎・基本を点検できるし、初心者を教える・伝えることにも役に立つ。半分くらいなので、もう少し読み進めてみたい。