未来の農業はどうなるのか

読書。たくさん書籍を買うが、全部読めているかといえばそうではない。そのまま背表紙をみて、棚へ並ぶだけの書籍もある。また興味関心があるときに読み始めるという本もある。この本も1年くらいは塩漬けになっていた書籍で、気になって読んでみた。腰巻にあるように。農家半減でも生産性は倍増、フードバリューチェンが変えていくのだろうか?みんな農業に可能性を感じ、参入する人もいるが、なかなかそう思うようなシナリオで事業ができているのかといえばそうではないのではないか。これからの10年、日本農業はどう進むのだろうか。一つの提言として、受け止めたい。

授業はいらない

近年、塾産業は非常に気になっており、できるなら事業をやってみたいと思うビジネスだ。子育て世代にいるのもあるが、大学教育にかかわっている自分の環境も大きく影響を及ぼしているように思う。様々な塾があるが、特に気になっているのは武田塾。近年、すごい伸びている塾であり、授業をしないのが特徴。参考書をベースに完璧に仕上げていくロードマップを示し、学習者自らが履修する。勉強する環境を作るということになるのか、これまでの三大予備校がやってきた映像授業などのスタイルとは一線を画す。自分がそこで学んでいないので、わからない部分はあるが、塾業界でここまで伸びているのはニーズと実績と伴っているわけで、注目をしている。少子化の流れはあるが、それでも一部はビジネスとして残る。どこに活路があるのか、考える事例であり、やってみたいと思うところでもある。

宮沢賢治の言葉

2月にラジオにも出ていただいた絵本作家の澤口たまみさんの新刊をようやく読むことができた。宮沢賢治の作品から30のおはなしから、植物や生き物に焦点をあてて、平易に解説を施している。SDGSなど環境問題を大きく取り上げられる今、賢治の言葉からどういうメッセージを受け取るのか。自然との共生を人間はどう図り、どう生きていくのかを示唆してくれる。言葉のチカラを改めて捉えなおすとともに、宮沢賢治と向き合うことのなかった自分にいい刺激となった。僕の場合、文学から農業はどうなのかということから澤口さんと接点を持つことができたが、読み直す(僕ははじめてのことが多いが)機会に、この書籍から読んでみるのはどうだろうか?

酔いが回れば、経済も回る

本はとかく気になるものがあれば、基本購入している。そういう買い方をするので、とかく本は溜まり、どんどん増える一方。制御すればいいものの・・・。最近、気になって買った本。お酒の作り方から、ビール、日本酒などなど蘊蓄が書いてある。とても面白い!本を読む時間も限られているので、実務的・学術的に役立つ本ばかり読みがちであるが、このキャッチコピーとタイトルに惹かれたものだ。やはりいろんなことを学ぶのは必要だし、心のゆとりもできる。久しぶりにいい本に出くわした。紹介をしておこう。

再読

本の整理をしている際に、改めて手に取った。せっかくなので、読み直した。息子の電車好きがあるので、興味深く購入した本である。実際、本で書かれているように、鉄道は認知スキルは高まるのではないかと思う。早くから地理も覚えたし、漢字を覚えたり、いいことの方が多いのではないかと思う。息子に関しては、わからないことは図書館で本を借りたりする、インターネットで調べるなど、探求心も多い。その点は尊敬すべきところである。電車を育児の導入するにしても、その子に関心・興味があるのかどうかは大きいと思う。うちでいえば、結果論。娘は息子にはつられているところはあるが、鉄道への関心はそうでもない。人それぞれか。平易に書かれていて、育児世代には面白いと思うので、ぜひ読んでいただきたいと思う。

最近の読書

読書をするのもかなり鈍化している。時間がなかなかない。それでも読んでいないことはない。ネギ農家から紹介されたのがこの本。よく売れている書籍のようだ。素人から農家へ転身し、体験をもとに農業と向き合って、農業ビジネスで考えたことを述べられている。表現は違えど、共感することや、こう伝えればより人に伝わるのではないかなと思うことなど、勉強になった。読みやすい本なので、ぜひ手に取ってほしいと思う。6次産業のことも書かれているが、6次産業の違和感は全くその通り。僕もかつて6次産業の支援をしていたが、結局のところ、成功例が少ない。レッドオーシャンの世界には新たな敵がいるものだ。取り組み自体は否定はしないが、かなりの戦略や覚悟など用意すべきだろう。僕には6次産業を支援し、成功させるだけの能力はない。ただ自分の持つ領域や器の中で勝負していくことを考えていこうとする支援、伴走はできると思う。ここに活路があるような気がしてならない。今日の読書から紹介をしておきたい。

IT戦略もどうすればいいのだろう

この前、東広島に講演に来られて、行く段取りをしていたが、急な予定で行けなくなってしまった。本も読んでいたし、実際聞いてみたかったのだが、PRの仕方はほんと考える。デジタル化は必須の流れ、この中で自社のPRをどうするのか、ほんと悩みはつきない。しかし、これだけの時代、僕は危機感を持っているが、実際はそうでもないのかと思うほど、のほほんとしている人も多い。幸せなんだろうと思ってみている。うさぎと亀の話ではないが、僕は亀である。今、力を蓄える。閑話休題。この書籍、フェイスブックを強く推していた。気軽に読める本なので、手に取って欲しい。最後に読者特典もあるので、役立つと思う。事業者の皆様にいいヒントになるのではないかと思う。#0円PR

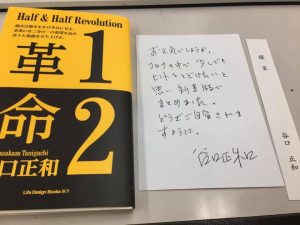

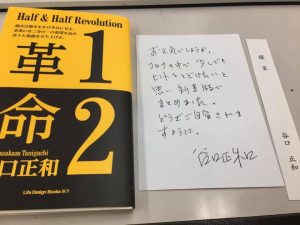

1/2革命

ありがたいことに立命館大学院のときの先生である谷口先生より謹呈をいただいた。過去の捨象、現在の創造。昔あった美しい「過去」からの脱皮から新しい価値創造へ。おなか一杯の過去ではなく、半分の現在。その中でクリエイトすること。現代に生きる意味を問っているように思う。農業でちょっと前に「半農半X」という考えが普及し始めているが、半分は違う「X」という考えも何か通じるところがある気がする。がっつり一つにしがみつくというのは、現代にそぐわないような気がする。新書で読みやすいと思うので、是非読んでいただきたいと思う次第。

| ライフデザインブックス / 株式会社 ジャパンライフデザインシステムズ 発売日 : 2020-11-22 |

時代の予見

先日、オンラインであったが、著者の講演を聞くことができた。今は武蔵野美大の学長をされているようだ。30年前に書かれた書籍のようだが、今、ここに語られていることが現実にあるという。聞いてみて納得。読んでみて納得という感じがした。紹介までアマゾンで取り上げられている内容を、コピーすると、以下の通りである。あらゆる人びとは、デザインの能力によって今を生きている。これまで造形・美術の世界に閉じこめられていた「デザイン」は、今日情報化時代を考え、解読するためのキーワードとなった。新しい時代の価値構造の特徴は、物的価値中心指向から、知的価値中心指向への移動である。私はこの本で、〈タンジブル―インタンジブル〉という軸を想定し、時代の変容を読みとろうと試みた。この本は、グランド・デザイン構築の推進や、デザインの国際戦略活動で知られる著者が、次代を〈インタジブル・イラ(触知不能なものに価値の重心が移る時代)〉と特徴づけ検証した、俊鋭の野心作である。 著者が講演でも言っていたが、デザインの時代というか、デザインの捉え方が今問われているのは、やはり必然のような気がする。30年前ももちろん社会変化が激しかったと思うが、今、さらに加速した気がする。中古でしか手に入らないと思うが、是非、読んでいただきたい一冊である。

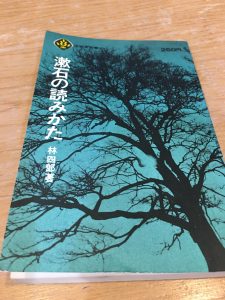

古本屋でも漱石

古本屋で最近、見つけた書籍。1965年のものである。漱石好きで学術研究とは一線を画すというようなことを冒頭に書かれている。しかしながら、内容は文学論から作家・作品論、人物に焦点をあてた整理がなされており、興味深く読ませていただいた。文学とは本来、学術的に考察するより、楽しんで読むという行為こそがやはり文学であり、小難しいことをとも思うところもある。しかし、100人読めば、100通りの読みが存在するわけで、いろんな感想や考えを持つといいと思える。研究者が書かれたものではないし、僕が生まれるよりもだいぶ前の書籍であるが、僕にとっては新しい出会いであった。もう漱石も没100年をこえるわけで、いまだに国民的作家で増刷を続けるベストセラーである。過去にわからなかったことが見えてくるのではないかと思い、かなり頭の中を占めるようになってきた。コロナ時代の混沌さがそうさせるのか、眠っていた情熱がそうさせるのか、思案のふける日々である。