漱石と改めて向き合う

漱石再読、虞美人草を読み直す。新聞小説作家になってからの処女作。失敗作ともいわれる。漱石が気合が入りすぎとも言われるが、僕は味わいの深い作品と思う。人間の生の追求、女性への漱石思想、植物の記述など、いろいろ思うことがある。新聞小説に形式を変えたことで、字数という統御から章の書き出しに非常にこだわりも感じる。改めて漱石に通底する表現として、9章「自分の世界が二つに割れて、割れた世界が各自に動き出すと苦しい矛盾が生じる」という表現があるが、ベイトソンがいうダブルバインドの概念やオクシモロン(撞着語法)を漱石は他の作品でも多用していることを思いだした。新聞小説の読み手(知識人)への投げかけでもあり、導線を感じる作品だなと改めて思った。また合間合間で読むことにしましょう(マストをしないといけないのだが、入るとぐわっといってしまう)。次は坑夫を読む予定。

一人だけの空間

文学と農業会計の部屋とをわけている。場所も違うのだが、最近、この文学の部屋にいるとすごく落ち着く。追い求めたものが詰まっているし、文学は僕の生きる糧であった。だからこそ辞めてはいけなったのに辞めてしまった。非生産性のものに生産性を負うことで苦しくなったせいだ。昔、中学ないし高校の国語の先生になったらどう?と言われ、教職の免許を取るように、指導教員に言われたが、そのときは一度リセットしたいばかりだった。持っておけばよかったなと今は思うが、時は帰ってこない。そう思うと、人生の道中はいろんなことがわかっているようでわかっていない。そう思う。残りの人生をどう構成するのか、あるようでない時間、生きることにエンジョイできればと思うのだが、しんどいことだらけである。

坊ちゃんから学ぶ

漱石を少しずつ読み直している。今回は坊ちゃん。言わずと知れた作品だが、1週間から10日で書かれたと言われる小説であるが、素直に坊ちゃんの成長小説として読めばいいと思うが、それでもなお深く考えるのは、清の存在、死というものから人生を考えるというか、その人が死んでも、受け継がれるもの(人)の中で生きるんだという命題を与えられているような気がする。そして、教壇に立つようになってから、教師の正義感とか思うこともある。漱石はやはり面白い。もう一度読み直そうと思っているが、なかなかうまく時間がコントロールできない。できるなら、少しサバティカルのような休息が欲しいなと思う今日この頃。

白井道也は文学者である。

白井道也は文学者であるという有名な書き出しで始まる「野分」。漱石が新聞小説家としてデビューする前の最後の作品。漱石から何か生きるヒントというか、この混沌とした今を打破する糸口を探せないかと思っている。野分を読み直して、教壇に立つようになった今、感じるものが多い。教師はお金儲けでやる職業でないし、お金儲けをするには商人であるということも書かれているが、当時、学者というものが崇高な存在であることも見て取れ、今のサラリーマン化した学者像とは全く違う。言葉に魂があるというか、勉強になることが多い。野分は漱石の中でもマイナー小説だと思うが、一読してほしいなと思う小説の一つ。

剛直な言葉

とかく漱石が気になる。何かハッとする。二百十日は会話で成り立っている短編であるが、言葉が強めのものが目立つ。漱石は世紀末という100年を単位とした思想の中で、小説を読み解くことは重要な要素と思うが、一番、最後の文章、「二人の~百年の不平~を吐き出している」という一説があるが、ああここにも百年というワードが使われていることに改めて気づいたことである。こんなに二百十日の小説の言葉があらあらしく表現されているというのも、草枕からつながるじ「情」の世界と思える。もう少し文学に浸る時間が欲しい、心に余裕がないのかもしれない。

| ゴマブックス株式会社 発売日 : 2017-08-30 |

経済学者VS文学者

かつて漱石を勉強していた時に、お金と文学という形でまとめたいなと思うことがあった。研究書として、ああ、さすがと思ったものはこの本。冒頭にちらっと書いてあるが、たまたま見つけて写真の本を読んでみた。僕の関心をひいたのは、信用創造という経済学のワードから見る、文学の読みというのは面白いなと思う。お金によって人の心が動く、そして生活がかわる、社会が変わる。漱石で言えば、なんといっても、道草を読むとお金の問題と向き合うことになるが、この書籍でも多く取り上げられている。非常に読みやすく面白いと思うので、是非読んでみてほしいなと思う。

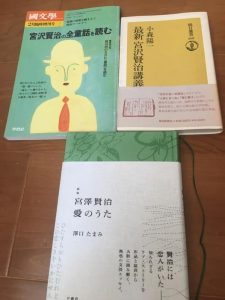

農業と文学-耳で読むー

年末に農業と文学をテーマにしたら、面白いんじゃないかと思い、ラジオでも取り上げることにした。絵本作家の澤口たまみさんとセッションしたわけだが、ほんと楽しい時間だった。耳で読む、すごい名言だった。宮沢賢治は、人の幸せを誰よりも望み、農業、自然にも目を向けていた。一方で人間で必要な自然も知っていたと思われる。農業の件で、ぱっと浮かんできたのは、宮澤賢治でそう語れる人にもなかなか出会えないが、ほんといい機会に恵まれた。澤口たまみさんは宮沢賢治の作品の朗読CDも手掛けている。耳で読んでみよう!

新しい出会い

ラジオを続けていると、新しい出会いもある。農業をいろんな側面から見ていく中で、農業と文学というテーマをやってみたくなり、その際に浮かんだのは、宮沢賢治である。宮沢賢治の言葉から今に生きる農業を考えてみる。面白いテーマと思える。たまたま澤口さんと繋げていただいて、2月になるが出演していただけることになった。岩手に在住の絵本作家である。宮沢賢治の郷である岩手県とつながるのも、こうしたラジオの機会は大きいのではないかと思える。新しい動きをしたとき、批判する人は多いが、自分自身で創り出す力、エンジンは持っている人は少ない。批判している人は「コト」を起こさず、大過なく過ごすんだから、この人たちの基準ではそれはその人の最適解なんだろう。僕は人生面白くいきたいから、やっぱりこういう機会があるから、生きる刺激になる気がする。少し楽しみな出来事だったので、記録したい。

古本屋でも漱石

古本屋で最近、見つけた書籍。1965年のものである。漱石好きで学術研究とは一線を画すというようなことを冒頭に書かれている。しかしながら、内容は文学論から作家・作品論、人物に焦点をあてた整理がなされており、興味深く読ませていただいた。文学とは本来、学術的に考察するより、楽しんで読むという行為こそがやはり文学であり、小難しいことをとも思うところもある。しかし、100人読めば、100通りの読みが存在するわけで、いろんな感想や考えを持つといいと思える。研究者が書かれたものではないし、僕が生まれるよりもだいぶ前の書籍であるが、僕にとっては新しい出会いであった。もう漱石も没100年をこえるわけで、いまだに国民的作家で増刷を続けるベストセラーである。過去にわからなかったことが見えてくるのではないかと思い、かなり頭の中を占めるようになってきた。コロナ時代の混沌さがそうさせるのか、眠っていた情熱がそうさせるのか、思案のふける日々である。

漱石に再度向き合うことが必要な時期なのか

この前から漱石が気になって、こころを読み直した。新たに文庫も買い直し、付箋つけ、線を引き。真面目に。いつぶりだろうかと思うが、改めて読むと新鮮だった。先生の両親は当時流行っていた、腸チフスで亡くなっている。コロナ時代と重なることもあるだろう。こころは、高校の教科書で取り上げられる一場面、先生と遺書の下段になるが、その先入観や固定概念が多い気がする。私を主語として読むのがオーソドックスなんだろうが、先生から読むか、Kから読むか、静から読むのかなど、立場によってかなり違う。こころ論争を改めて考え直したいが、何故こう読めるのかなど、考えること、多かった。