久しぶりの学会報告

思えばコロナ前に学会に行ったきり、学会には参加していない。そもそも学会が好きではないので、そうは行こうとは思わない。が、今回、ちょっとやってみようかなと上京してみた。明治大学は初参上。いいところにあるね、場所も移動がしやすいいい場所。今回、論点がぼけているような気がして、報告も今一歩な気はしたが、まあこれはこれで。博士号を取得してからは非常に学術研究が楽になった。型をくずして、新しいものを作り出すチャレンジもしやすい。そんなこんなで学会。今後はいつ参上しようか、また考えましょう。

2017年の秋

農大にお世話になり、博士号をいただいたわけだが、思い起こせば、2017年秋にはじめて農大に行った。ちょうど収穫祭(学園祭)の準備時期で変わった大学だなと思ったものだ。当時は東農大と言っていたが、邪道らしく「農大」というのがいいらしい。1年間で博士を思ったが、結局2020年の春までかかってしまった。世の中、そんなに甘くない。農大は通ってみたい、学籍を持って過ごしたいような学校だった。農業に興味がなかった若いころの僕は検討さえしていなかっただろうけど・・・。

会計とは何か

会計学の分野で崇拝している友岡先生の新刊。のそりのそりと読ませていただいている。会計をできるだけ平易な言葉でかみ砕きつつ、本質に迫っている。螺旋状に会計学を1周、2周、3周とまわりながら、会計とは何かというところの到達点を見出そうとしている。この問題は僕も正直よくわからない。終わりは始まりだからだ。いつもああでもない、こうでもないと考えるが、最後は友岡先生の著書に頼る。それだけ僕には影響力を及ぼしている存在である。

| 慶應義塾大学出版会 発売日 : 2022-10-30 |

12年ぶりに

地元の東広島商工会議所に呼ばれて、12年ぶりに講演をさせていただきました。クラウドファンディングの話はまだ続くのかと思いつつ。クラウドファンディングの中でも投資型クラウドファンディングの話が中心にいつもしゃべるけれど、今回は購入型を中心にお話。まあ疲れました。いつも学生向けにお話をするので、一般向けに対しても授業のような感じだったといわれるが、まあその辺はおおめに見てほしい。

リアルに投資

榊原先生の書籍を久しぶりに読んだ。大学の先生を辞められていたのはびっくりしたが、自分の人生のリタイアを計画的に推進し、投資により貯蓄を増やし、いわゆるFIREの状況を作っているようで、うらやましさもある。科学的な手法による株式投資の指南であるが、ほんと待ったなしの状況になっている。物価高は続き、日本も貧乏な国になっている。仕事がまだあればいいが、だいぶ状況は変わってくるのではないかと推測する。何か次の手を自分自身もと思うが、金融教育をもう少し早くから体制づくることも必要ではないかとほんとに思う。

目が文字を避ける

コロナ後遺症のせいもあろうが、とかく疲れやすい。文字を読んだり、仕事もつらい。文字に関しては老眼は進んできているのもある気がするが、それにしてもつらい。校正の作業は嫌いなものであるのもあるが、とかく後回しにしたいなと思ってしまう。さて3月末に出した論文。中国学園大学にもお世話になっているのだから、一つは足跡を残そうと思い、寄稿した。こじんまりした大学であり、肩ひじを張ることなく、楽しく教鞭をとらしてもらっている。今年も後期からお世話になるが、まあたまには論文を起こしていくことも必要なことだ。それにしても、コロナ後の体の違和感が抜けない。体のなまりであると信じたいが・・・・。

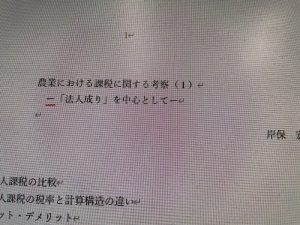

書くしかない

論文執筆も再稼働し始めた。ペンは剣より強し、やるしかない。9月末までに2本。ようやく1本目の論文執筆の初稿があがった。今回から農業に関する課税について、少しずつ整理していく予定。法人成りからスタートしていくのだが、意外とこの問題は研究がなされていないところで、灯台下暗しのようなスポットだ。あれがいいのではないか、これがいいのではないかと思いつつ、思案しながらまとめているが、この作業も決して嫌いではない。しかし、スタートするまでが時間がかかり、言い訳が多くなるのも性格かな。一歩一歩積み重ねる。これからリスタートと思い、頑張りたい。

楽読、楽して読むのではなく、楽しく読む。

漱石再読。文鳥編。それにしてもなかなか進まないが、期限あるものではないので、ゆっくりと。文鳥。早稲田に引っ越してきた漱石が鈴木三重吉にすすめられて、文鳥を買い、2日ほどかまわなくて死んだという話で、昔知っていた女の回想を織り交ぜて、美しいものの死を描いている作品。あまり読むことのない小説ではないかと思う。分量もそうはない。小品。女が漱石に潜む夢としてあり、ここに収集されている夢十夜にある意識ともつながってくる。夢十夜はまた綴るとして、ようやく前期三部作へ読み進めようと思う次第。

大学受験の参考書から

古本屋で見つけた書籍。センター倫理、今は共通テストと名前も変わっているが、その参考書である。センター試験の過去問題と解説、人物をピックアップしているが、なかなか面白い。正解するものもあるが、不正解もありながら、楽しんで読み解きをしている。受験や試験となると、成果が伴わないと無意味ともいえるが、教養を高めるという点で読むと面白さが十分にある。文庫本にして、一般人にも手に取りやすいようにすればいいのではないかと思うような書籍。なかなかいいな!

会計と管理、会計と非会計とは?

先日、書きかけの論文が出てきて、7割くらい仕上げてあるものが出てきた。たぶん博士論文が忙しくなって、保留したのだろうが、書いたことはもちろん記憶にある。内容をみてみても、これ、ちょっと面白そうと思うので、最後まで仕上げてみようかなと思い、再スタートを切った。写真にある書籍は、博士論文にも使用したものだ。なかなか面白い考察をしているのだが、久々に引っ張り出して、再読中。副題が会計と管理、会計と非会計を考えるというワードがなければ、当時は手にしなかったかもしれない。少し時間が空いたので、書店に寄って、購入したものだ。学問も再稼働を少しずつする、エンジンをかける。楽しみながら研究をしようと今は思っている。