2023年度のスタートを切る

学術研究も再稼働する。さあスタートだということで、さっそく打ち合わせ。3月後半から仕込みをしているが、今度は僕がガンガン文字を起こし、論文にしていく。つらい作業だが、自分が望んだことでもある。何をするにせよ、いつも挑戦者でいないと面白くない。何を目指す、戦うというファイティングポーズがなくなると、僕自身も生きていて、何だろうと思う。それにしても、いい時間だったな・・・。博士取得後の学術研究もそろそろ動くよ。

学術研究も再稼働する。さあスタートだということで、さっそく打ち合わせ。3月後半から仕込みをしているが、今度は僕がガンガン文字を起こし、論文にしていく。つらい作業だが、自分が望んだことでもある。何をするにせよ、いつも挑戦者でいないと面白くない。何を目指す、戦うというファイティングポーズがなくなると、僕自身も生きていて、何だろうと思う。それにしても、いい時間だったな・・・。博士取得後の学術研究もそろそろ動くよ。

とある研究会に誘われたが、丁重にお断り申し上げた。学問において、学会や研究会は昔は多少、必要かなとも思っていたが、たぶん必要ない。学問は孤独である。自分で論文を読み、格闘し、書いていく。論文は読めばわかるし、それ以上でもそれ以下でもない。だから顔を売るとかいうが、忖度よりも自分に力をつけた方がいい。そんな思いである。あと数年は入会している学会は所属するが、50歳にはほぼ辞めていくつもりである。紀要に書けばいい。今、オープンアクセスなんだから、査読だのはまったく関係ない。第一、自分の所属する大学に誇りを持てない紀要なら、もうそれはやめた方がいい。批判を受けても出していくことしかないのである。僕もあと数年は農業会計・税務分野では思っているが、学会や研究会は断っていきたいと思っている。

新5000円札に選ばれたこともあったし、自分自身、津田梅子という人のことを良く知らないのもあって、この書籍を買ってみた。子供に読ませたいとおもって、岩波ジュニア新書を選んでいるが、ちょこちょこ津田梅子に関して文庫などもあるようだ。津田塾大学のことは知っていたが、この時代の女性の活躍の場を形成することの難しさや格闘を知る。新5000円札でもなければ、向き合うことはなかったかもしれない。特に娘には読んでほしいが、まだ低学年では難しいだろうから、長男にまずは思うところだ。

先日、文献を新たに請求した際に、ああこうなんだと思うような農業簿記の文献に巡り合った。その人の書籍も出ているようだから、日本の古本屋で探して購入した。自分ではある程度、わかっていると思うことも実はそうではなく、いつも勉強の途中なんだなと気づかされることがある。そう思うと、無知の怖さと常に向き合う羽目になるのか。まあいろいろ思うものだ。40代で、今の学術系は卒業したいと思っている。次の僕の展開をするにあたり、40代は最後のエネルギーを注いで、自分の再構築を図りたいと思っている。希望でしかない50代を迎えるように、今が大切!頑張っていこう。

いつも思うことだが、この時期は忙しくなる。気持ちが落ち着かないし、やることは多いし。会計事務所の仕事が特に嫌になる時期である。忙しいのはありがたいことだが、締め切りに追われるのがしんどい。論文もこの時期に校正というのも多い。学校の先生は暇になり、僕は忙しくなる最悪なシーズンである。このシーズンが毎年となると、この時期にあるイベントなどの機械損失も大きい。おおむね冬に動くと、移動費も安くついたりするし、メリットも多いが、休むこともできずとイライラ充満。ようやく今年の支払調書も届いた。6年前も今日のようだ。とかく遅い・・・、届くのが・・・。

三原市に新しい息吹となる三原日本語学校。ようやく10月期生の入学ができるようになりました。コロナで日本へ入国が出来ず、留学生も来るに来れない。そんな状況下、さまざまな日本語学校も経営が厳しくなり、閉校するケースもよくあるようです。僕もかつて得た日本語教師資格を使うことがあるだろうと思います。教員に名を連ねているので、どこかで教壇に立つことはあることでしょう。10期生はネパールからの留学生で素朴で素直な学生たちです。日本でしっかり学びを得て、将来の夢に向かって頑張ってほしいものです。素敵な入学式でした。

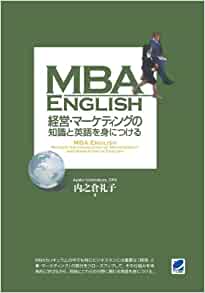

社会人になって大学院でも行こうと思う時に購入していた本であるが、約20年前の発刊である。英語を勉強をする必要が生じ、本棚から引っ張り出した。テクニカルタームがやはりわからないことや、文法や構文など忘れているなど英語力の破綻は著しい。そして分野でもわかる分野ならなんとなくはあっても、分野が異なるとさっぱりである。そう思うと、かなり厳しいなと思うことしばしば。語学は継続だというのはよくわかることだが、日常にかまけてというところもある。なんか忙しくなって、あれもこれもできないのに、やることは増える一方。そんな日常でもある。

僕が受け持っている「会計学入門」でゲストを今年も呼びました。なぜそうするかというと、僕も多くの非常勤やゲストの先生に支えられたので、それを継承するというか、その影響はきっと大きいと思うので、僕も踏襲しています。昨年は、「会計と職業」という話をし税理士に。今年は「販売戦略と会計」という話を企業経営者にしてもらいました。単発講義と連続講義は違いますが、それぞれに意図や意義があるもので、それをどう組み立てるのかは勉強になるものです。来年も授業があるので、少し考えてみたいと思っています。

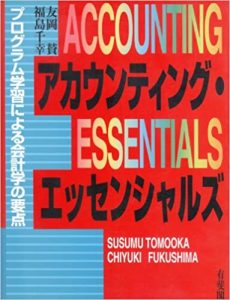

発行年は古い教科書になるが、2年目の会計学入門も昨年同様に進めている。書き込み式のテキストをたどりながら、必要事項を板書して、自身で考えさせてといった運び。簿記入門というのが前期で用意されているが、受講していない人もいるので、簿記の復習もする。しかしながら会計理論を少しでも習得できるように板書も工夫しているつもりである。もし会計入門というタイトルの講座だと学問はしないだろうが、あくまで会計「学」入門となると、会計学を教えることになる。今年もあれこれ目を通したけど、しっくりこない。今の大学ではこの教科書が一番フィットしていると思っている。教える方もいろいろ考えてはいるが、学生はどうだろうか?だいぶ教科書も終わりに近づいてきた。年内には教科書は終わりそうだ。

t:20px;”>

読めばわかるとある学者に言われたことがあるが、僕もそう思う。学会に行こうが、そう得るものはない。なので、そんな時間があるならば、文献を多く読んだ方が効率も良い。久しぶりに星野先生の文献を読んだ。学生時代はあまり合った方の先生ではなかったが、自分の成長もあるのか、素直に読めた。文章的には特徴的な文体であるが、会計学をしっかり向き合う姿勢が見て取れる。簿記の軽視という考えだったところは今でも会計観が合わないが、財務会計のルールや理論と向き合う点は参考になることが多い。残念ながら、数年前に亡くなられて、もう議論することもない。ただ残された論文から学ぶことも多いというのは、学術的に功績があるともいえる。

セミナー・講演会のご依頼は

こちらから受け付けております。