手つかずかもしれない

最近、実務でどうも会計がわからないので、いろいろ調べてみた。一般の会計とは違う、いわゆる「コンビニ会計」たるものが存在し、知らないと財務がわからないというカラクリ。これほんとにわかっている人いるんだろうか(かなり少ないのではと思うが)と思うほど、わかりにくい。会計を知っている人が会計を見るよりも知らない人がはじめて「コンビニ会計」を学ぶ方がスムーズに頭に入るのではないかと思うような気もする。実務で問題意識を持ったので、一本くらいは「コンビニ会計」を論文にまとめようと思う次第。来年あたり学会報告もするかな・・・・。

静かに情熱を込めて

今、研究をしている研究ワードは、「租税特別措置」、「準備金」の2つになろう。租税特別措置に関しては、この書籍がまとまっている。もう発刊から12年を経過しているようであるが、非常に参考になる。何分、租税特別措置の研究はマイナー分野になるので、あまり日の目を見ないテーマかもしれないが、本法でないところに面白みもある。そんなことでまた締め切りを目指してあれこれ格闘しているのであるが、机に向かうまでが少し時間を要す。怠け心はどこまでも深いのである。しかし、研究ってのは積み上げていくものであり、一歩一歩進むしかないのである。それをどこかで読む人もいるんだろうし、そうありたいと思うもの。研究ってそうなりますよ。

| 著者 : 中央経済グループパブリッシング 発売日 : 2012-03-01 |

この作業はつらい!逃げられない!

紀要への論文の校正を進めている。今回、2本出すので、2本分。やはり自分ではいいと思っているが、誤字脱字を含めて、間違いはあるものである。時間を変えて、場所を変えて読み直す。そうすると、「あれ!」と思うこともあるので、この作業はつらいけど、やらないといけない。今回、なかなか内容的に面白いのではないかと思っている。今僕がやっているところは手付かずの個所で、見る人が見れば、興味を持ってくれるように思う。愚痴を言っても仕方ないから、校正、しっかりやります!よい週末を!

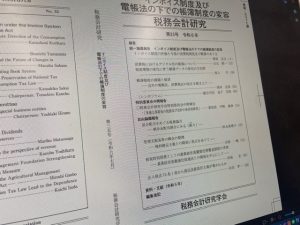

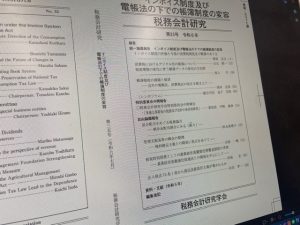

対面で聞きたかったな・・・

松山で学会が開催される予定であったが、台風の影響でオンラインに変わった。今回、僕の研究領域と同様なところだったので、非常に聞きごたえある内容で、レジュメも何度か読ませていただいた。専門領域の違いもあって、アプローチの仕方が異なるが、自分の研究の確認と今後の拡張も考えて、参加してよかったと思う内容。学会嫌いでも必要な部分だけは行くのよ。向学心はあるから。興味のないものは参加しないけどね。

数字で判断する

定性的なものを否定する気もないし、事業への情熱という部分など、数字に表れないところをどうのこうの言うつもりもないが、事業をやる上で、数値に落とし込み、根拠を持った事業計画書を作成し、第三者と話す。これは大人の作法ではないか。よくこうやったら、これだけ売り上げがあってと夢話をする人もいるが、最初の段階はいい。銀行や支援者などに説明する際に、それさえもできないようであれば、やはり事業はしない方がいい。事業計画が自分で作れないのであれば、専門家と一緒に作るのはいいと思うが、自分で説明できなければ駄目である。それは身体にも落とし込むことであり、必要な所作である。子供じみた経営者がいると、そんな話をするが、馬鹿にしているのか真剣に聞いてない気がする。すべて自分に跳ね返るから、日々勉強ですよ。わからないことはわからないでいいが、わかるように努力を!そんな今日の所感。

当たり前のことを当たり前に

会計の仕事をしていると、日々の帳簿付けを疎かにする人が多い。毎日、コツコツとやっていればなんてことない話なのだが、それをしない。日々の営業が忙しいとかなんだかんだと言って言い訳をする。言い訳をした挙句、すべてがギリギリ。それさえもうめんどくさくなってしない人も。相手のことは考えず、一人よがり。会計ももちろんどんぶり勘定。まあ言い訳の仕方はうまくなるだろうが、すべて自分に返ってくる話。日々の管理を続けることが今を作り、未来を作る。積み重ねた過去を把握して、今を見る。未来への計画、夢。数字の話をすると、こうなってこうなってという話をする人いるが、数字で計画出さなければ、大人は聞かないよと言うのだが・・・。そもそもこういう意識がないんだから、言っても無駄なんだろうなと思うので、どこかで僕の役割が終えていくような気もする。会計って教えるようになって、やっぱりここからだと思う。魔法のマジックではなんだから。

校正が終わり掲載へ

久し振りに査読論文。学会というところが好きではないというのもあるが、今回の気づきは出版社がやっている学会は校正もよく、学ぶが多いということがわかった。やりとりの中で、精度の高い校正、きちんとしたレスポンス。気持ちのいい仕事であった。査読というのもどうかという疑念はあるが、論文を起こし、世の中に出す爽快感はやはりある。僕の目標はあと少し、もう少し踏ん張って頑張っていくこととする。

一応、会計学者?

ご専門はと聞かれたから、農業会計学者と答える。農業と会計の往復をしているが、大学で教えているのも「会計学」なので、会計学者になろうか。昔から青柳先生は会計観が合うなと思うが、ようやくこの書籍を手に入れた。やはり古本でも高額になるものもあるが、この手の書籍である。今回、それなりの金額で古本価格で出たので、今だ!と思い、購入し、少しずつ読んでいるが、やはり面白い。いろんな分野に目を配り、よく研究されているし、知見が多い。こういう風になれればと思うのだが、なかなか浅学の身。僕も頑張らないと!と思う次第。

簿記は難しい?

できるのなら大学では簿記の講座を持ちたいものだ。それもできるのなら簿記原理のような理論的なもの。簿記を勉強することは最初、とかく嫌であったが。会計学をどんどん進めると、簿記に戻るというか、その重要性を知る。知るというか自明なのであろうが、基礎点検のようなもので、大切な営みのように思う。さて、今回、私の尊敬する友岡先生の新刊。板書で使えそうだなと思う箇所もあったなど、「教える」という観点で有益であった。初学者も読みやすく、学びやすいのではないかと思う。もっと本を読んだりする時間も欲しいが、なかなかその時間は取れない。アップアップというほどではないが、時間を有効にうまく使うというところではできていないんだろうなと思う次第。

| 慶應義塾大学出版会 発売日 : 2024-04-05 |

深く考えること

会計学の講義、これに教科書を変えていこうかと思わなくもない。友岡先生の書籍を変えるだけといえばそうだが、理論的なことに傾斜したほうがいいかなと思い、つらつら再考している。簿記に会計は立脚する(だから会計嫌いを助長するのかもしれないが)というのは、たぶんわかればわかるほどそうなるのではないかと思う。とすると、その簿記を離すようにするのは好ましくないが、理論的なものをしっかり教えるというのもいいのではないかとも思うしと、改めてそんなことを思い始めた今日この頃。

| 著者 : 慶應義塾大学出版会 発売日 : 2007-10-01 |