授業の一コマ

学生からレポートを受け取った。中身はまだよく読んでいないけど、昨年よりはよさそうな感じがする。ただ文章でみんなほとんど改行がない。文章の書き方、小論文とか受験でやらんかったんかな....。 気になって、「、」と「。」って何?と質問すると全滅、「てん、カンマ、。」と答えた。「、」は読点、「。」は句点。句読点の説明をした。用言とか体言とか習ったんかなとか不安な気持ちもあるが、僕は非常勤なので、そこまでは教える時間がないんだな...。

学生からレポートを受け取った。中身はまだよく読んでいないけど、昨年よりはよさそうな感じがする。ただ文章でみんなほとんど改行がない。文章の書き方、小論文とか受験でやらんかったんかな....。 気になって、「、」と「。」って何?と質問すると全滅、「てん、カンマ、。」と答えた。「、」は読点、「。」は句点。句読点の説明をした。用言とか体言とか習ったんかなとか不安な気持ちもあるが、僕は非常勤なので、そこまでは教える時間がないんだな...。

僕の授業では必ずレポートを課している。大学1年生ですごいものができるとは思ってはないが、考え抜くこと、まとめること、自説を述べることなど、訓練をし続ける。大学はそもそも論文を書きに行くところというのが僕の信条。だから粘り強くやるしかないと思っています。ただ作法は学ばないとレポートも論文も書けない。僕が最初に勧めるものはこれである。僕はわかりやすいと思うし、参考になると思う。とかく型を学び、その通りにやってみる。そうしながら、作り上げていくことを訓練するしかない。今年の学生にも期待したいと思うのだが・・・・。このテキストを使って講義したいな~。

今年は会計学の講義の進度が早い。1コマ早い感じである。ほんとエッセンスをまとめるという点に絞ったこともある。去年は会計史などの話も入れたり、少し教養の雑談を入れていたが、それを排した。そのせいもあって、早く進んでいる感じはある。かといって、履修内容が劣るか言えばそうとも思わない。僕の慣れもあるが、講義の肝がわってきたような気もする。来年はバージョンアップはもちろん図るけれど・・・・。今年は最後に小テストを実施した。到達度が如実に出ているなと思った次第。学生よ、最後まで頑張れ!

僕が受け持っている「会計学入門」でゲストを今年も呼びました。なぜそうするかというと、僕も多くの非常勤やゲストの先生に支えられたので、それを継承するというか、その影響はきっと大きいと思うので、僕も踏襲しています。昨年は、「会計と職業」という話をし税理士に。今年は「販売戦略と会計」という話を企業経営者にしてもらいました。単発講義と連続講義は違いますが、それぞれに意図や意義があるもので、それをどう組み立てるのかは勉強になるものです。来年も授業があるので、少し考えてみたいと思っています。

今どきの授業はPPTを中心として、プリント配布など前もっての準備をもって、そして受け手(生徒)のたくさんの「情報量」を得る。受け身の姿勢になりがちと思える。なので、昔ながらの板書スタイルがたぶん授業に適すると考えており、ここで思考しながら、自分の頭でも整理するといいのではないかと思うわけで、時代とは逆行しているのは理解の上で進めている。プリントも補足では配るが、必要以上に情報を与えることは、基礎基本の幹がぶれるような気もする。あれこれの2年目も中盤から終盤へ向かっている。今年はコンパクトに進めているつもりだが、どうだろうと思う今日この頃。

発行年は古い教科書になるが、2年目の会計学入門も昨年同様に進めている。書き込み式のテキストをたどりながら、必要事項を板書して、自身で考えさせてといった運び。簿記入門というのが前期で用意されているが、受講していない人もいるので、簿記の復習もする。しかしながら会計理論を少しでも習得できるように板書も工夫しているつもりである。もし会計入門というタイトルの講座だと学問はしないだろうが、あくまで会計「学」入門となると、会計学を教えることになる。今年もあれこれ目を通したけど、しっくりこない。今の大学ではこの教科書が一番フィットしていると思っている。教える方もいろいろ考えてはいるが、学生はどうだろうか?だいぶ教科書も終わりに近づいてきた。年内には教科書は終わりそうだ。

t:20px;”>

授業をやりやり考えるが、何とか評価をしようと思い、小テストとか作って積み上げるようにすすめている。本来は大学は論文を書きに行くところだという信念もあるので、レポート1本で評価をしたいのだが、なかなか評価が厳しい場合、小テストというのは生きるだろう。いろいろ考えて作問してみた。2022年版はどうだろうね。大学だからやはり難しいことをやりにいくところだから、ある程度、仕方ないよねと思うものだ。最後まで食らいついてきてほしいなと願いながら、大学の仕事をそろりと仕上げた。

今日も無事、終わりましたね。さあ帰りましょう。今日で基礎パート、終了。やはり会計は仕訳に立ち戻ることですよ。教えるようになって殊更、思います。コンピューター会計だの、クラウド会計だの、それはそれでいいですが、結局は人間がやるんですよ。積み木のように積み上げ、崩しても再度、組み直せる。一より習い十を知り、十よりかえるもとのその一。そんなことは思いながら、昔の板書スタイルをやり、学生は手と頭を使いながら思考する。こちらも忍耐も必要ですが、そこは愛を持って待ってあげる。資料ばかり与えて、先生も学生もやった気になるような、幕の内弁当授業をやったって、見栄えは良くて、食ったらそうでもないだけですよ。そんな風に自分はやらないといけないと強い意志でやってますが、学生はどうなんでしょうか?やっと今年の学生も反応が出てきたので、不人気講座【会計】もやりがいあるってもんです。もし大学で経営系で教鞭取るなら、マーケティング系がおすすめです。なんか今日は疲れた…。ちなみに弁当は至って普通、駅弁で割高。

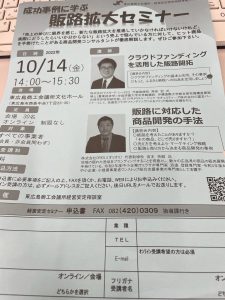

地元の東広島商工会議所に呼ばれて、12年ぶりに講演をさせていただきました。クラウドファンディングの話はまだ続くのかと思いつつ。クラウドファンディングの中でも投資型クラウドファンディングの話が中心にいつもしゃべるけれど、今回は購入型を中心にお話。まあ疲れました。いつも学生向けにお話をするので、一般向けに対しても授業のような感じだったといわれるが、まあその辺はおおめに見てほしい。

最近の授業スタイルはもっぱらPPTなど配布資料を十分に生徒に与え、進めていくようであるが、僕は通年講座は板書のスタイル。筆記させ、思考する、頭を使え、手を動かせという昔ながらの形態。賛否もあるだろうが、やった気になるのが先生も生徒も双方向同じような気がして、板書がいいと思っている。確かに最初にPPTなどは作ってしまえば、翌年も同様な講座なら使いまわしはできるのだが、やはり苦労しないとねと思いつつもやっている。賛否両論あるだろうが、時代遅れのやり方かもしれないが、今のところ、そのやり方で。単発講義にはPPTを使うけどね。まあどうなんでしょう?

セミナー・講演会のご依頼は

こちらから受け付けております。